Redacción: Gerardo Alarcón Campos.

El 17 de noviembre de 1901, la policía de la Ciudad de México, atendiendo quejas de los vecinos, irrumpió en un domicilio de la calle La Paz, en la colonia Tabacalera en donde 42 hombres pertenecientes a la clase alta de la sociedad porfiriana celebraban una fiesta privada. Al llegar al lugar, los agentes descubrirían que los asistentes iban maquillados, ataviados con pelucas, pechos postizos, aretes y vestidos. La fiesta en cuestión era una reunión homosexual clandestina. Uno de los 42 asistentes era nada más y nada menos que el yerno del presidente Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, quien por obvias razones no es arrestado, razón por la cual, este incidente es conocido como el Baile de los 41.

A pesar de que el status social de aquellos hombres les permitió evadir la cárcel, acusados por el delito de faltas a la moral y las buenas costumbres, los 41 detenidos son sometidos a humillaciones y abusos públicos: Son obligados por los policías a barrer las calles aledañas al cuartel donde se les tuvo detenidos vestidos de mujer, son golpeados y rapados para finalmente ser humillados en todos los medios de comunicación de la época, quienes los señalan como maricones asquerosos, degenerados, peligrosos y enfermos.

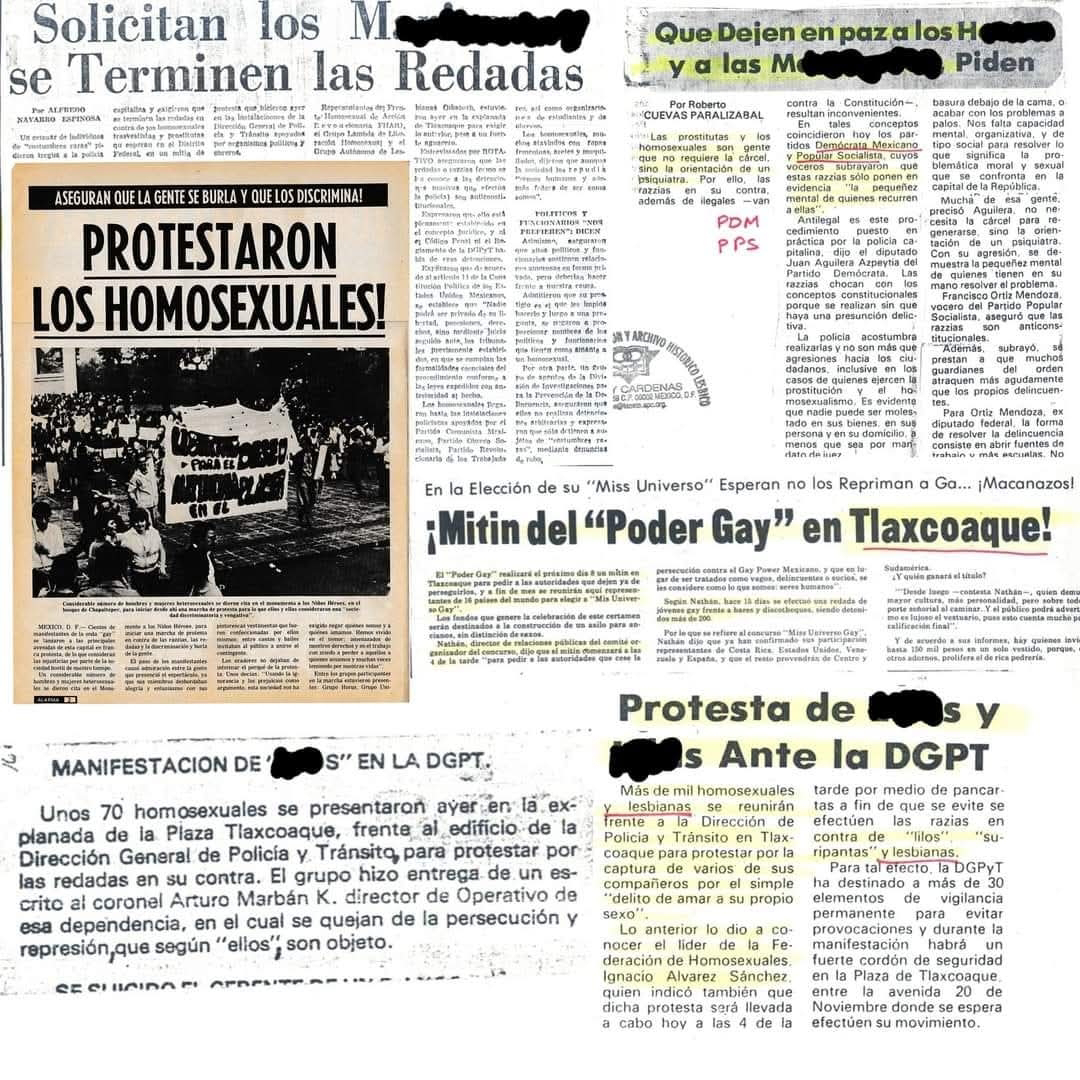

La redada de los 41 no sería un incidente exclusivo de la dictadura porfirista. La homofobia enquistada en la sociedad mexicana por muchos años ha hecho la vida imposible a todas las personas sexoafectivamente diversas. Si bien, la homosexualidad en México nunca ha estado penalizada per se, el Estado mexicano se encargó de castigar la diversidad sexoafectiva mediante el delito de faltas a la moral, el cual sancionaba todas aquellas actitudes o lenguaje contrarias a las buenas costumbres, es decir, a los comportamientos y normas sociales y morales hegemónicas. De la mano con la represión policiaca y jurídica venia la humillación pública ejecutada por los medios de comunicación quienes, en su papel de aparatos ideológicos, se encargaron de sancionar y estigmatizar a este sector social por transgredir la heteronorma, así como de justificar los abusos en contra de las diversidades sexoafectivas.

Rechazados por una sociedad que los consideraba enfermos y peligrosos, la comunidad LGBTT+ se vio orillada a desarrollar sus procesos de socialización en la clandestinidad, hallando refugio en lugares como cabarets, bares, cantinas y salones de baile. Estos lugares al ser también punto de reunión de otros sectores sociales considerados como indeseables y parte de la fauna criminal recibieron el título de centros de vicio.

Durante la regencia de Ernesto P. Uruchurtu (1952-1966), con el fin de eliminar lo que, a juicio del regente del DF, algunos sectores de la iniciativa privada y la iglesia consideraban como elementos de degradación social que obstaculizaban el progreso de la patria y las clases populares, se da inicio a las llamadas campañas moralizadoras, las cuales, lejos de atacar las raíces económicas, políticas y sociales de los problemas que afectaban a las clases populares, se limitaban a imponer normas moralistas conservadoras mediante la censura en contra de las producciones culturales y artísticas, la clausura de centros nocturnos y la prohibición de todo aquello que desafiara la normatividad de la decencia y las buenas costumbres , junto con la utilización de la violencia policiaca para castigar a los sujetos indeseables.

En el marco de esta campaña, la policía del DF y el Servicio Secreto implementan las violentas redadas conocidas como razzias, bajo el argumento de ser operativos especiales contra la prostitución y el asalto a transeúntes. Estos operativos consistían en la irrupción de los cuerpos policiacos en los cabarets, salones de baile, cantinas, café-cantantes, bares y zonas rojas donde se daban cita aquellas personas consideradas como parte de la fauna criminal. Los agentes policiacos arribaban a los lugares a bordo de camiones blindados bautizados popularmente con el nombre de Julias e indiscriminada y arbitrariamente en medio de jaloneos, golpes y mentadas de madre, detenían a todas las personas que estaban en el sitio. Los detenidos eran trasladados a los sótanos de Tlaxcoaque en donde, en el mejor de los casos, eran despojados de sus pertenencias por los policías antes de ser dejados en libertad. Pero en otros casos, como en el de los detenidos pertenecientes a la comunidad LGBTT+, la llegada a Tlaxcoaque era el inicio del infierno.

Las personas LGBTT+ vivían un estado de persecución permanente por parte de la policía del DF. Se les detenía en centros nocturnos, en calles donde algunas ejercían el trabajo sexual o simplemente de camino a sus casas. Algunas de ellas fueron víctimas de una práctica conocida como carreterazo, en la cual, la victima prácticamente era secuestrada y, a bordo del vehículo policiaco, era golpeada, despojada de sus pertenencias, desnudada y finalmente arrojada a su suerte en las orillas de la ciudad.

Quienes eran detenidas en las razzias eran trasladadas a bordo de las Julias a Tlaxcoaque. A su llegada eran víctimas de la primera humillación; Se les obligaba a realizar poses humillantes ante los fotógrafos y reporteros de la prensa de nota roja. Los trabajadores de estos medios tenían un convenio con las fuerzas policiacas, quienes, a cambio de su respectivo moche, les daban acceso a las escenas del crimen y separos policiacos para poder tener fotos exclusivas con las cuales ilustrar los escandalosos encabezados que aparecían en las primeras planas.

La nota roja en general y en particular la revista Alarma!, fue la punta de lanza para la humillación pública en contra de homosexuales, lesbianas y mujeres trans, a las que calificaban como mujercitos, machorras, lilos, mar1c0n3s, j0t0s, enfermos y degenerados y contra los cuales debía, a decir de ellos, caer todo el peso de la ley para castigar esa “enfermedad social”. Detrás de esos rostros en apariencia sonrientes y que posaban ante las cámaras exhibiendo sus maltrechos peinados y sus conjuntos desalineados, se escondía el terror que las detenidas sentían por lo que estaba a punto de ocurrirles.

Concluida la sesión de fotos, las detenidas eran llevadas a las celdas más recónditas del complejo donde sus ropas eran arrancadas violentamente para ser abusadas sexualmente de manera tumultuaria por los agentes para “volverlos hombrecitos”. Durante los abusos, las prisioneras eran golpeadas, electrocutadas, estranguladas, y finalmente, para completar la humillación, eran rapadas y permanecían desnudas dentro de las húmedas y frías celdas. Recluidas durante días dentro del sótano y victimas de las condiciones insalubres del lugar, muchas enfermaron de pulmonía o desarrollaron infecciones que se complicaban a causa de la falta de atención médica.

Algunas murieron a causa de las torturas o por las enfermedades adquiridas dentro de la cárcel; De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, los cadáveres solían ser arrojados en las calles periféricas de la ciudad, posteriormente, la nota roja se encargaba de volver a humillarlas y criminalizarlas al categorizar estos asesinatos como crímenes pasionales, consecuencia de la vida pecaminosa y degenerada de las víctimas. En otros casos, los cuerpos fueron arrojados a los pozos de drenaje profundo de la ciudad, los cuales, se convirtieron en la fosa clandestina de la policía del DF, cuyo uso quedaría expuesto después de que el 14 de enero de 1982, una exclusa de dicho drenaje que desembocaba en el Río Tula comenzó a arrojar varios cadáveres a la superficie.

Pese a que las practicas represivas contra la comunidad LGBTT+ no eran un secreto, gran parte de la sociedad mexicana estaba de acuerdo con las mismas a causa de la homofobia enquistada en el pensamiento colectivo de la población. Todo comenzaría a cambiar el 26 de julio de 1978, fecha en la que el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria tendría su primera aparición pública denunciando las acciones represivas contra la comunidad LGBTT+ y exigiendo el cese de las mismas. A ellos se sumarían el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth y Grupo Lambda de Liberación Homosexual, junto con los cuales, el 2 de octubre de ese mismo año, marcharían para lograr visibilizar los abusos contra la comunidad LGBTT+ y colocarlos en la agenda de lucha de varios partidos y organizaciones socialistas.

Dichas marchas fueron el preámbulo para que el 29 de junio de 1979 se desarrollara la primera marcha del Orgullo Homosexual en la historia de México. La acción colectiva de estas organizaciones lograría visibilizar los problemas a los que se enfrentaban todas las personas sexoafectivamente diversas, siendo uno de los principales la violencia ejercida por las fuerzas policiacas.

El 8 de mayo de 1980, el FHAR, Oikabeth y Lambda realizan un mitin frente a las oficinas de la DGPT en Tlaxcoaque. Ambos grupos, frente a los medios de comunicación, realizan denuncias contra Arturo Durazo por realizar una campaña sistemática de detención y abuso en contra de la comunidad LGBTT+. Sin embargo, la homofobia dominante en el discurso de los medios de comunicación hace que las notas al respecto se hagan en torno de burla, desvalorizando y ridiculizando las demandas de los colectivos organizados.

Los escándalos en los que se vería involucrado Durazo Moreno y Sahagún Baca hacen que las denuncias sobre las torturas y ejecuciones en Tlaxcoaque contra la comunidad LGBTT+ queden invisibilizadas y no se les considere como parte de la violencia política ocurrida durante la segunda mitad del siglo XX, hasta tiempos recientes donde aquellos que sobrevivieron se han animado a compartir sus testimonios.

Comentarios

Publicar un comentario